北航编译课程团队始建于上世纪80年代,秉承良好的传帮带传统,经历了几代老师,建成了国家精品课、国家精品资源共享课和国家级一流课程。20多年前,多种因素导致全国编译课程整体水平下滑。2009年北航张莉教授联合当时的编译国家精品课程单位(国防科技大学、武汉大学、中南大学、北京工业大学)牵头发起了“全国编译课程研讨会”,该会议每两年举办一次,迄今已持续十余年。教育部编译课程虚拟教研室基于上述合作基础进行建设,其宗旨是面向新的时代需求进行教学改革,提高全国编译课程的建设水平,并探索互联网时代新型的教研室运行模式。结合“101”计划编译课程建设,力求做到追求卓越,脚踏实地,探索互联网时代、面向国家需求和产业需求的编译人才培养模式,为我国国产基础软硬件的研发和生态建设提供后备人才。

1. 统一思想,做实组织建设,确保凝聚力和战斗力

编译课程虚拟教研室成员来自全国各地,如何形成凝聚力和战斗力,是虚拟教研室建设首要回答的问题。我们通过几上几下反复讨论并通过了《编译课程虚拟教研室章程》,确定了教研室的宗旨、建设目标、组织机构、活动形式与承办规则、预计成果及知识产权归属等问题,完成了思想的统一。

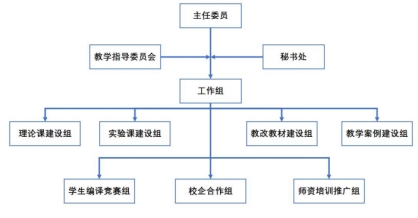

虚拟教研室聘请两位国家级教学名师何炎祥教授和蒋宗礼教授为指导专家。以工作组为基本单位,每个工作组由来自各单位的知名专家领衔,目前已建成的工作组有(括号内为组长和副组长):理论课程建设组(北航张莉、云南大学朱锐)、实验课程建设组(国防科大王挺,南京大学许畅)、教研和教材建设组(北理工计卫星,高等教育出版社倪文慧)、教学案例组(电子科技大学田玲、华东师范大学张敏)、校企合作组(中科院计算所冯晓兵,希翼公司李超、华为钱溢)、编译竞赛组(北航胡春明、北京大学刘先华)、教师培训和推广组(大连理工江贺,中科大张昱)等。各工作组之间分工明确、协同合作,形成了凝聚力和战斗力。设置秘书处,负责对接各个工作组,协助其开展活动。

图 1 编译虚拟教研室组织架构图

2. 产学研融合,以竞赛促能力培养

“编译课程虚拟教研室”从2022年开始设立教学改革项目,研究教研室协同共享运行模式,助力高校相关专业的编译课程建设。2022年8月启动指南编制,面向企业和高校等成员单位征集建设需求和立项建议,经专家组审定后于当年9月底发布。首批项目指南得到希冀和头歌公司两个企业的大力支持。2022年11月经专家组综合评议,认定10个项目为2022年“编译课程虚拟教研室”教学改革项目。首批入选的高校包括北京工业大学、天津大学、江南大学、北京邮电大学、大连理工大学和华中科技大学等。2024年、2025年,发布第二批、第三批教学改革项目获批名单。希冀和头歌公司为课程建设提供了线上平台,各立项课程团队基于两个线上平台开展在线课程资源建设,包括但不限于课件、讲解视频、习题、案例和在线实验等。部分高校基于在线课程资源开展1轮次以上的教学实践。华为公司提供毕昇编译器的教学素材。基于高校和企业的合作基础和初步建设成果,部分课程团队正在申请教育部产学合作协同育人项目,将基于编译原理课程的校企合作推向新的阶段。

为进一步促进编译课程的协同育人,虚拟教研室支持举办了全国大学生计算机系统能力大赛编译系统设计大赛。该赛事是目前我国高校在编译系统领域唯一的学科竞赛,目标是以学科竞赛推动专业建设和计算机领域创新人才培养体系改革,培育我国高端芯片、关键基础软件的后备人才,为高水平计算机人才成长搭建交流、展示、合作的开放平台。竞赛已举办5届,累计662支参赛队伍报名参赛,参赛学生2400余人,覆盖24个省(市/自治区)高校90余所。大赛引导了国内高校教学注重前端向前后端并重的教学迁移,提升了编译课程教学水平,部分参赛队伍作品在某些用例上的优化水平甚至超过工业编译器。编译系统设计大赛进一步促进了校企交流合作和产学研深度融合。

图2 2024全国大学生计算机系统能力大赛编译系统设计大赛

3. 适配多样化教学目标,建设多层次、立体化教材

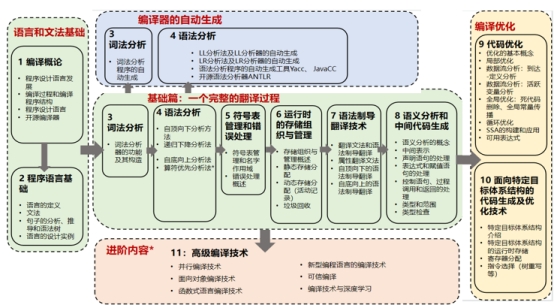

教材质量是课程质量的重要保障。编译课程是一门理论与实践并重的课程,拔尖人才和普通院校会有不同的培养目标,实践教学平台也存在差异,因此基于课程知识体系,推出分层次、跨平台、理论与实践相结合的教材建设规划。理论教材循序渐进、难度分层;两本实验教材分别面向头歌和希冀教学平台,以课程知识体系为核心开展教学实践。

第1本教材《编译原理与技术》,定位在计算机类专业本科生“第一门编译课程”教材。限于学时并考虑拔尖人才培养,该教材包含基础篇、编译优化和自动生成,适当简单介绍进阶部分。第2本教材《高级编译原理与技术》,定位是编译课的提高部分,重点介绍深度学习编译等新技术,以国家需求为导向,引入了国产信息技术创新的最新成果,落实思政要求,体现编译技术近20年的重要进展。第3本教材《编译方法、技术与实践》,定位是第1批教材中的1本理论与实践相结合的教材,从理论和实践两方面介绍编译器设计与实现的全过程,覆盖程序编译过程的关键步骤,并提供配套技术指导和教学方案。第4本教材《编译原理》由国家级教学名师何炎祥教授主编,主要介绍设计和构造编译程序的基本原理和方法。云南大学柳青教授等遵循CDIO工程教育理念,按照构思、设计、实现和运作撰写教材《编译原理》。哈尔滨学院的王克朝教授等编写新形态计算机专业系列规划教材《编译原理》。山东大学郑艳伟老师等编写面向新工科专业建设教材《编译原理与技术》。西安交通大学的赵银亮教授等编写教材《形式语言与编译》,采用形式化手段描述知识,有助于思维的逻辑性、抽象性和一致性。

为了进一步推广完善“101 计划”建设成果,“101 计划”工作组设立教材试点应用项目。获批项目的课程教学团队使用试点应用教材,开展课堂教学工作并对教材提出建议与反馈。“101计划”工作组在昆明、武汉组织多次核心课程建设工作推进会议,教材主编及编写团队成员、教材试点应用项目负责人及教师团队教师集体备课,并交流教材应用情况。

图 3 “101计划”教材试点应用项目

4. 构建知识图谱,建设实验资源,AI赋能课程创新

编译课程虚拟教研室通过知识图谱汇聚资源,支持可定制菜单式教学方案,支撑面向不同类型高校、不同专业的编译课程智能化精准教学。知识图谱的建设以知识体系中的11个模块作为一级知识单元,以模块所包含的知识点作为二级知识单元,以知识点的主要内容作为三级知识单元。同时,根据编译课程知识点间的包含、关联等逻辑关系,在知识图谱中建立相应的关系,构建结构化、可视化的课程知识网络,为人才培养和教学活动提供精准服务支持。知识图谱中的二级知识单元与其对应的教案相关联,教案的内容包括参考学时、教学目标、教学内容及方法、教学重点和难点、知识点测评及拓展阅读。针对52个知识点编写72份教案,一个知识点可对应多个教案,通过提问引导教学内容推进,以问题的多种解决思路启发学生思维。部分知识点还关联思政案例,增强学生建设硬件生态和程序安全的使命感。此外,知识图谱中的知识点与教学视频相关联,教学视频源自不同高校、不同教师,内容丰富、直观性强,体现多样的教学思路与教学方法,突破时间和空间的限制,有利于促进虚拟教研室教师之间的学习交流。

图 4 课程知识体系设计

在实验资源建设方面,编译课程虚拟教研室制定了实验项目资源的描述规范,在虚拟教研室范围内征集和分析实验项目,收集提炼了数十所学校的51项实验项目信息,并在虚拟教研室资源平台上分类与共享。希冀与头歌教学平台共支持70所高校开展编译实践课程。

在人工智能的背景下,编译课程虚拟教研室的教研方法融合了人工智能与大数据技术,打造了虚拟教研室智能数字人,提供AI出题、AI教案、AI讲课视频等功能,为教师提供个性化推荐,增强教学互动性。AI赋能编译课程教学”荣获2024虚拟教研室的典型教研方法(全国100项)。

图 5 AI赋能编译课程创新

5. 打造立体化交流平台,推动编译教学协同发展

为了持续推动编译课程建设与教学质量提升,编译课程虚拟教研室在全国层面、地区层面以及线上平台开展了丰富多彩的交流活动,形成了线上线下深度互动的立体化交流。在全国层面,依托年会与师资培训两大载体,汇聚国内编译教学力量。2023、2024年,全国编译课程研讨会在大理、哈尔滨成功举办,各地教师齐聚一堂,共同探讨编译原理理论与实践教学方法,有力促进了各高校相关课程的高质量发展。在贵阳、威海等地举办编译课程暑期导教班,在深入探讨课程建设核心理念、各章节重点/难点解析等内容的基础上,现场对课程配套实验进行了动手实践。在地区层面,在北京、昆明、大连等地举办了地区编译教师交流会议,实现了区域内院校之间的深度联动。此外,编译虚拟教研室精心策划并开展了26期名师线上交流活动,累计超过2200人次参加。线上交流活动将全国知名教授与各地编译教学一线教师紧密连接,活动内容涵盖前沿理论探索、课程建设经验分享、实践教学案例剖析等多个维度。

图 6 编译课程虚拟教研室2024年度工作会议

6. 总结

编译课程虚拟教研室依托扎实的章程和工作组体系,联合国内不同地域、不同类型、不同基础的编译课程团队,汇聚全国优质师资与企业力量。以教学改革项目和竞赛活动为抓手,推动了课程建设与实践能力培养;通过分层教材、丰富的教案、视频与思政案例,满足了不同层次院校与学生的需求;通过多维度的全国、地区及线上交流活动,进一步强化了教师间的研讨与协同。整体来看,虚拟教研室不仅探索出一条面向国家需求、产学研深度融合的编译人才培养新路,也为互联网时代高校教学组织模式创新提供了可复制的经验,为我国编译原理课程高质量发展奠定了坚实基础。